足のむくみと疲労を伴う病気

しかし、多くの人は足のむくみ、疲労症状のどちらに対しても、 「足のマッサージをしてむくみを解消すれば大丈夫」、「少し体調が悪いかも」など、 深刻に考えないことが多く、病状を悪化させてしまいます。

足のむくみと疲労症状の両方を伴う病気は、重篤な病気が多く、 いくつかの病気は国から難病指定されています。

ここでは、「足のむくみ」と「疲労症状」の2つの症状を伴う病気について、 紹介しています。

足のむくみと疲労を伴う病気

■栄養不足・過多

|

■血管・リンパ

|

脚気(かっけ)

初期症状として、血圧の低下による全身の倦怠感、食欲不振、吐き気、便秘、手足のしびれ・むくみ、動悸などを伴います。

どの症状も軽く考えがちな症状のため、発見が遅れがちですが、 かっけが進行すると手足に強い痛みが生じ、放置すると死に至ることもあります。

ビタミンB1(チアミン)が原因のため、 ビタミンB1(チアミン)のサプリメントの摂取で回復します。

膝の下をカナヅチなどで叩いて、足が動かない場合、 脚気(かっけ)の可能性があります。

ビタミンB1を多く含む食品については、ビタミンBの疲労回復効果とはをご参照下さい。

塩分過多

塩分を摂り過ぎると、疲労、抑うつ、体液貯留(足のむくみ、顔、手など)、 筋肉の痙攣、吐き気、などの症状を引き起こします。

塩分過多が慢性的になると、 高血圧、腎臓疾患、心臓病などにつながります。

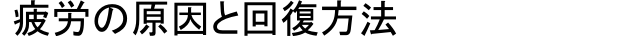

心不全

特に右心不全の場合、 足のむくみを特徴とし、 左心不全の場合、 疲労感や倦怠感を特徴とします。

そのため、疲労感と足のむくみが同時に起こっている場合、左右どちらも悪い状態が危惧されます。

心不全の主な原因は鬱血(血管のつまり)で、 その他、加齢による心臓の機能低下、アルコール過多、感染症、ストレス、心筋症(心臓の筋肉肥大、拡張)、僧帽弁狭窄症(左心房から左心室へ血液が流れにくくなる疾患)なども原因となります。

高齢の女性に多い理由は、 更年期を過ぎてエストロゲンの分泌が低下した結果、 エストロゲンの血管拡張作用が弱まったことが一要因と考えられています。

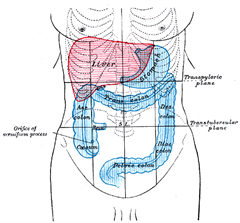

肝臓疾患

しかし、肝臓には、「エネルギー代謝」、「解毒」などの作用があるため、 肝臓疾患により肝機能が低下すると、疲労や倦怠感の症状が現れます。

また、肝臓疾患の合併症に「腹水」があります。

肝臓は「アルブミン(タンパク質)」を合成する臓器であるため、 肝臓機能が低下すると、血液中のアルブミン濃度が低下します。

血液中のアルブミンは血圧の浸透圧を保持するため、 低アルブミン血症が起こると、腹水やむくみが起こります。

その他、肝臓機能低下の症状については、 肝臓機能低下の症状・原因・回復方法をご参照下さい。

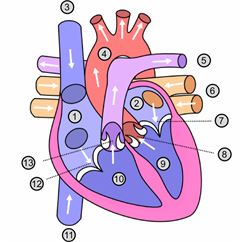

腎不全

そのため、腎臓の機能が低下すると、 これら役割を果たせなくなり、足だけでなく、体全体がむくみます。

また、尿を排出できないため、体内に毒素がたまり(尿毒素)、 倦怠感、認知機能低下などの疲労症状が現れます。

腎不全の主な原因は、大腸菌(O157)の感染、 アレルギー反応、薬の副作用(画像強調に使われる医薬品、抗生物質など)などによる急性腎不全の他、 糖尿病、高血圧などを原因とする慢性腎不全です。

ただし、慢性腎不全はその症状がほとんど出ず、 症状が出た時にはすでに末期であることが多く、 治療法も見つかっていないため、透析などが必要となります。

ネフローゼ症候群

(肝臓疾患のようにタンパク質の合成が低下するのではなく、 合成はできるが、より多く排出されることで低アルブミン血症が起こります。)

むくみ(浮腫)の他に、体重の増加、だるさ、尿の泡立ちなどがありますが、 多くの人が症状に気づかないため、健康診断ではじめてわかる場合も多いようです。

症状が進むと、目の周りの腫れ、押しても戻らない皮膚、腹水、貧血、呼吸困難などを発症します。 難病指定されています。

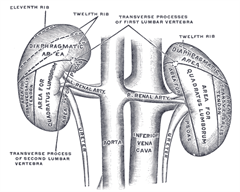

肺気腫

肺の機能低下により、酸素供給量が減少することから、疲労症状を伴います。

喫煙以外に、排気ガス、細菌、ウィルス、焚き火の煙、 ハウスダストやビタミンの欠乏も原因となります。

肺気腫の症状は、 息切れ、タン、セキを特徴とし、 また高齢者に多いことから、 多くの人が加齢による症状と勘違いします。

長期に放置すると、 食欲不振、体重減少、筋肉量の減少、むくみが現れます。

肺気腫による死亡人数は年々増加しており、 1999年には日本国内でおよそ12,000人を数えます。

日本国内の有症率はおよそ8.5%で、 40代:3.1%、50代:5.1%、60代:12.2%、70代:17.4%と年齢が上がるごとに有症率は高くなります。

甲状腺機能低下症

また、体温が低下するため、血流が悪くなり、むくみとして現れます。

原因は甲状腺炎(橋本病、亜急性甲状腺炎など)の他、 甲状腺摘出、ヨウ素(ヨード)欠乏、過多、下垂体障害、薬の副作用、先天性などです。

患者は女性が圧倒的に多く、特に40歳以上の女性が多いため、 更年期障害と勘違いすることも多くなっています。

潜在的な甲状腺機能低下症の割合は10%(国や調査機関による異なる)と考えられており、 事実、イタリア、イギリス、フランスなど多くの国々で、60歳以上の女性の有症率は10%を超えています。

甲状腺機能低下症が疲労の原因か判断するをご参照下さい。

たんぱく漏出性胃腸症

通常、消化管でのアルブミン損失は2~15%程度ですが、 たんぱく漏出性胃腸症患者の場合、アルブミン損失が60%に達することもあります。

たんぱく質が漏出する原因は非常に様々で、 リンパ系の異常を伴う疾患と消化管粘膜の異常を伴う疾患に分類され、 具体的には、 セリアック病(グルテン免疫反応)、クローン病(小腸、大腸を中心とする消化管の炎症)、 短腸症候群(タンパク質の吸収面積の減少)、腸リンパ管拡張症(小腸の粘膜内リンパ管の閉塞)、アミロイドーシス(異常な蛋白質が全身の様々な臓器に沈着し、機能障害をおこす病気)、 メネトリエ病(ウイルスが原因)、先天性角化異常症(染色体のテロメアを構成する分子の異常)などが原因となります。

血液中のたんぱく質の低下と、たんぱくの胃腸管内への漏出の両方が確認されると、 たんぱく漏出性胃腸症と診断されます。

クッシング症候群

ただし、クッシング症候群の原因はストレスではなく、 脳下垂体にできる腫瘍あるいは副腎そのものにできる腫瘍です。

足がむくむことは稀で(むしろ細くなる場合の方が多い)、 お腹や顔のむくみを特徴とします。

また、筋肉は衰えて力が弱くなり、疲れやすくなります。

その他、皮膚が薄くなったり、あざができやすくなったり、傷が治りにくくなります。

長期に放置すると危険であるものの、 治療は、腫瘍を取り除く手術や放射線治療が行われます。

下肢静脈瘤

血管が詰まることから、足が常にだるく感じ、むくみます。 特に、立っている時に足のだるさが顕著になります。

放置すると、やがて色素沈着やうっ血性皮膚炎、脂肪がボコボコと突起を作るようになり、潰瘍に至ります。

原因は様々なものの、女性に多く、特に立ち仕事をしている40歳以上の女性で多く見られます。

治療には、減量、運動療法、塩分を控えるなどの他、 圧迫ストッキングの使用(対処療法)、手術など様々な方法があります。

リンパ浮腫

リンパ浮腫の原因は、 リンパ節の切除、ガン治療の後遺症、寄生虫感染、先天的にリンパが少ないなどで、 特に乳がんの治療後の発症が最も多くなっています。

また、がん治療の後遺症の場合、手術後10年以上経過したのち発症することもあるため、 治療の後遺症と関連付けが難しい場合があります。

足のむくみの他、だるい、痛み、患部の変色、 膨満感や疲れやすいなどの症状が出ます。

リンパ浮腫を放置すると、皮膚の乾燥、皮膚が硬くなる、関節を曲げにくいなど、症状がさらに悪化していきます。

糖尿病

理由は、「糖尿病性腎症」(糖尿病の合併症)によるものです。

糖尿病性腎症については、上述の「腎不全」をご参照下さい。

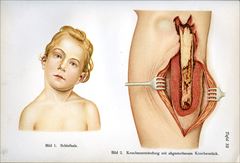

骨髄炎

感染の原因は、 黄色ブドウ球菌、大腸菌、インフルエンザなど環境によるものの他、 手術の副作用(骨折や人工関節の取り付けなど)、放射線による骨の壊死なども原因となります。

感染すると骨の内部が腫れるため、発熱、痛みとともに、 骨髄内の血管が圧迫されるため、むくみや血流悪化による体重減少、疲労症状を伴います。

その他

その他、日焼け、月経前症候群(PMS)、妊娠、子癇前症(妊娠に伴う手足のむくみ、体重増加などを症状とする)、 蜂巣炎(最初に出る症状は、皮膚の赤み、痛み、感染部分を押すと痛む圧痛)、 その他感染症なども、足のむくみ、疲労症状を伴います。| 足のむくみと疲労を伴う病気 先頭へ |

| 関連ページ |

| メニュー・目次一覧へ |